스스로 쌓는 분단의 장벽

이주현(경기민언련 공동대표, 6.15 경기본부 운영위원)

이주현(경기민언련 공동대표, 6.15 경기본부 운영위원)

정말, 중국은 대단했습니다. 동북삼성이라는 변방에서도 그런 걸 느낄 수 있었습니다. 광활한 땅과 인구, 자원을 바탕으로 세계를 좌지우지할 날이 머지않았음을 실감할 수 있었습니다. 활기에 넘친 거리의 모습들, 부와 명예의 상징으로 경쟁하듯 올라가는 고층빌딩들이 일단 눈에 띄는 그런 모습들이었습니다.

그러나 압록강과 두만강 저쪽으로 보이는 북녘의 모습은 정말 초라해보였습니다. 물질문명에 익숙한 사람들은 보통 이를 두고 ‘잘 산다와 못 산다’라는 이분법적인 판단으로 재단해버리고 맙니다. 이미 체제의 승부는 끝이 났고 북녘을 단순히 구호대상으로만 보려고 합니다. 과연 그런가요? 북녘에 비해 잘사는 모습으로 비쳐지는 중국의 모습을 딱히 부정하고 싶진 않습니다만, 그것의 옳고 그름의 가치 판단을 하려는 시도는 거부를 하고 싶습니다. 어렵게 살지만 그것을 ‘못 산다’라고 판단할 자격이 없다는 판단과, 못 살지만 바르게 산다는 영역이 존재하기 때문입니다. 인류의 지속가능한 미래를 위한다면 잘사는 것보다는 바르게 사는 게 훨씬 바람직한 가치가 될 수 있습니다.

그래서인가요, 독일의 철학자 임마누엘 칸트(1724-1804)는 그의 저서 ‘실천이성비판’을 통해 ‘바르게 사는 것’을 인간이라면 언제나 어디서나 누구에게나 절대적으로 지켜야 하는 명령(正言命令)을 중시했습니다. 의무론적 윤리론을 주장했던 칸트의 입장에서 ‘바르게 사는 것’은 정언명령으로 실천이성이며 양심인 셈입니다.

누구에게 나 절대적으로 지켜야 할 명령으로서 양심이라는 영역의 소리에 근거한 사람들의 삶은 어떤 모습일까? 종교인으로 성직자로 존재와 본질이라는 영역을 다루는 내게 여간 궁금하지 않을 수 없습니다. 물질이 근본이고 자본이 곧 가치의 척도인 시장자본주의 체제에서 칸트가 말한 실천이성명령, 곧 정언명령은 곧 실패한 인생이나 낙오자의 낡은 이념이 되어버린 지 오랩니다. 누구에게나 지켜야 할 명령은 철저하게 상대화되어 비인간화의 도구가 되어버렸습니다. 그러면 그러한 정언과 가언이 교차되는 인간의 삶은 어떤 모습일까? 지난 6월 17일부터 21일까지 4박 5일간의 압록강과 백두산, 두만강 유역을 방문 하면서 나는 그것을 새삼 느낄 수 있었습니다.

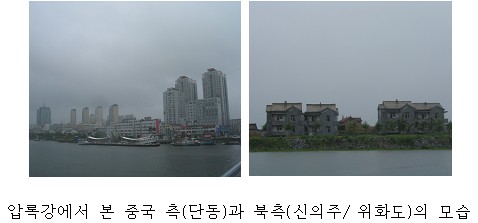

실제 눈으로 보는 압록강과 두만강변의 모습은 무척이나 대조적이었습니다. 이제 막 자본의 맛을 본 중국 측의 기세는 거대한 빌딩 군으로 자리를 잡았습니다. 그러나 우리 동포들이 사는 저쪽의 모습은 그에 비해 작고 초라했습니다. 함께 동행했던 어떤 어르신께서는 ‘천국과 지옥’으로 비유를 하시기도 했습니다. 사실, 작고 초라한 북한을 향해 보란 듯 즐비하게 세워진 빌딩이 곧 ‘천국’이라는 인식과 관념의 틀이 곧 ‘지옥’이 아닐까요? 작고 초라하다고 그것을 선과 악으로 재단하려는 심사야말로 스스로 쌓고 있는 ‘분단의 장벽’이란 생각이 들었습니다.

그래서 말입니다. 작고 초라하지만 소박하게 살고 있는 북녘의 동포들이 굶고 있다는 소식이 가장 마음이 아픕니다. 궁핍하지만 민족의 자존심을 지키며 고난의 행군을 감내하는 동포들에게 가장 필요한 것은 동포애적인 신뢰일 터입니다. 그런 그들에게 어설프기 짝이 없는 상호주의 딱지가 붙은 이명박 정부의 지원은 차라리 주지 않음만도 못한 꼴입니다.

“우리의 목표는 잘사는 게 아니라 바르게 사는 것입니다.”

작년 10월 노무현 대통령의 방북 시 북측 어느 안내원의 입에서 나온 말입니다. 대통령을 수행하기 위해 동행했던 남측 인사가 열악한 북한의 경제사정을 염려하며 남과 북의 교류 확대를 통해 북한도 잘살았으면 좋겠다는 취지의 발언에 대한 답변인 셈입니다. 당시 이 말을 들은 남측의 인사는 뒤통수를 한 대 얻어맞은 기분이었다고 했습니다.

압록강과 두만강 너머 작고 초라하지만 소박하게 살아가는 북녘 동포들의 모습을 보면서 칸트의 ‘정언명령’을 본 것은 정말 축복이었습니다.

* 이 글은 6.15 경기본부 칼럼에 실린 글입니다.

'예전자료 > 火나는 뉴스' 카테고리의 다른 글

| 말보다 말귀를 전해주는 언론 (0) | 2008.09.14 |

|---|---|

| 수도권규제철폐 논란과 언론의 자리 (0) | 2008.09.03 |

| 시방새, 마봉춘, 김봉순을 아십니까? (0) | 2008.07.14 |

| 민주화 1세대의 시대역행 (0) | 2008.07.14 |

| 촛불은 없고 결과만 난무하는 지역언론 (0) | 2008.06.17 |